リーダーとは背中で語る存在である

リーダーとは背中で語る存在である

今日は「リーダーとは背中で語る存在である」というテーマについて、私の故郷・埼玉県行田市の歴史に名を残す一人の人物の姿を通して、お話ししたいと思います。

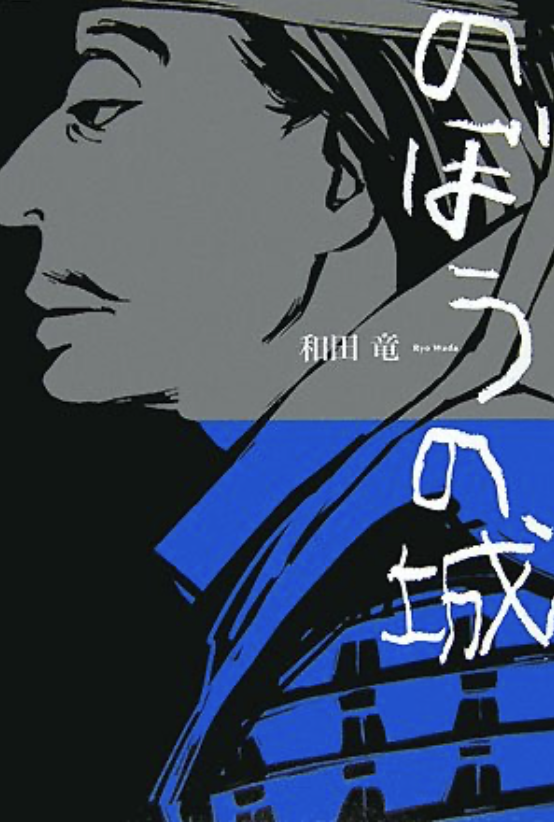

埼玉県行田市には、かつて「のぼうの城」と呼ばれた忍城(おしじょう)があります。戦国時代、豊臣秀吉の家臣・石田三成が総大将として、2万の大軍を率いてこの小さな城に攻め寄せました。迎え撃つ忍城側の兵はわずか500人。その指揮を執ったのが、「のぼう様」こと成田長親です。

“のぼう”とは「でくのぼう」を意味し、不器用でどこか頼りない人物へのあだ名でした。実際、長親は戦の才能に秀でていたわけではなく、人前で堂々と演説をするようなタイプでもありませんでした。どちらかといえば、少し風変わりで、のんびりしていて、周囲からは「変わり者」として見られていた存在だったそうです。

それでも人々は彼を慕い、心を寄せていました。なぜか――。

それは、長親がいつも民のそばにいて、どんな時も彼らの目線で物事を考え、静かに寄り添っていたからです。偉ぶることなく、正面から不安や悲しみに向き合い、派手な言葉ではなく、黙々とした行動で安心を与えていたからです。

戦が始まっても、彼は大声で鼓舞するのではなく、自分自身が一歩も引かずに城に立ち続けました。民の暮らしを守るという覚悟を、言葉ではなくその背中で示したのです。石田三成が水攻めを仕掛け、城を湖の底に沈めようとした時も、長親たちは決して諦めませんでした。圧倒的な兵力差を前にしても、民も家臣も、長親の“静かな強さ”に支えられながら、最後まで城を守り抜いたのです。

この出来事を通じて、私は強く思います。

リーダーとは、大きな声で理想を語る人ではありません。苦しい時こそ、言葉少なに、しかし確かな覚悟でその場に立ち続けられる人。迷わず、逃げず、誰よりも先に一歩を踏み出せる人。そうした姿が、人の心を動かし、組織に力を与えるのではないでしょうか。

現代においてリーダーシップの在り方は多様になりましたが、「言葉より行動」「理屈より姿勢」という本質は、今も昔も変わっていないように思います。不安や迷いが渦巻く中で、自分がどう動くか、どう在るか。その背中が何を語るのか。そうした在り方に、私は魅力を感じます。

私は日々、自分自身に問いかけています。派手なことはできなくてもいい。信じる道を黙々と進み、誰かの不安に寄り添い、少しでも未来への希望を示せるような存在でありたい――と。

のぼう様の人間味あふれる姿に想いを馳せながら、行田に生まれ育った一人として、そして今を生きる一人の人間として、私もまた「背中で語るリーダー」でありたいと強く願っています。

SPORTS BAR FEEL FREEオーナー

宮﨑 善幸